В последние десятилетия исследователи всё активнее обращают внимание на микробиом кишечника и его влияние на здоровье человека. Это разнообразное сообщество микроорганизмов, заселяющих наш пищеварительный тракт, оказывает воздействие не только на пищеварение и обмен веществ, но и на функционирование нервной системы. В растущем числе исследований подчеркивается значимость кишечной микробиоты в регуляции когнитивных процессов и формировании поведения. Таким образом, микробиом представляет собой важный фактор, способный влиять на настроение, память и общую когнитивную активность.

Данная статья посвящена изучению механизмов, через которые кишечная микробиота взаимодействует с мозгом, а также обзору современных научных данных, подтверждающих взаимосвязь между микробиомом, когнитивными функциями и психологическими состояниями. Мы рассмотрим ключевые пути коммуникации между кишечником и центральной нервной системой, а также влияние дисбаланса микробиоты на поведенческие и когнитивные нарушения.

Что такое микробиом кишечника?

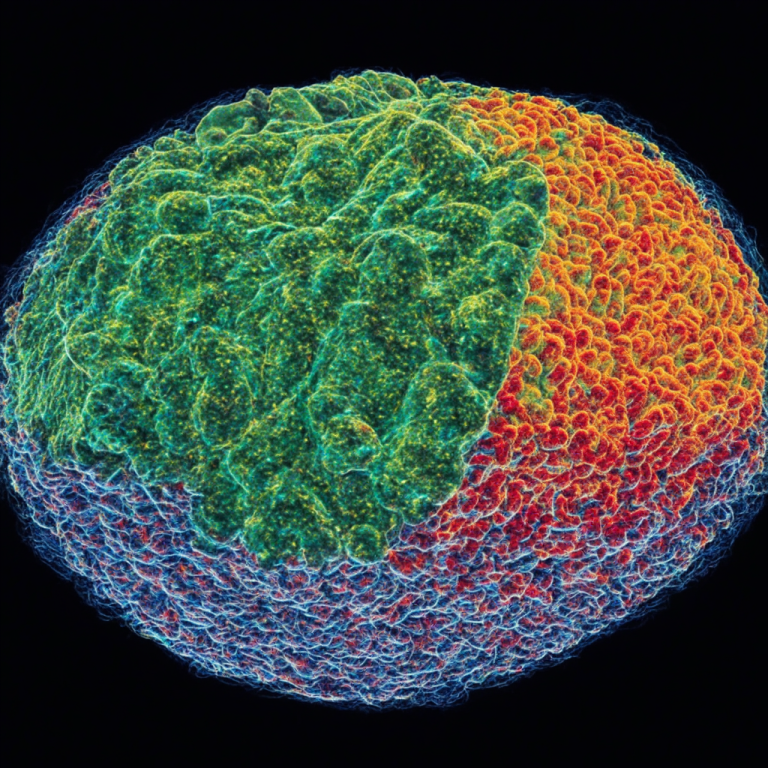

Микробиом кишечника — это совокупность бактерий, вирусов, грибов и других микроорганизмов, населяющих ЖКТ человека. Научные оценки показывают, что количество микроорганизмов в кишечнике достигает сотен триллионов, при этом их генетический материал значительно превосходит по численности количество наших собственных клеток и генов.

Состав микробиоты индивидуален и зависит от множества факторов: возраста, питания, географического положения и образа жизни. Основные представители — бактерии рода Bacteroides, Firmicutes, Actinobacteria и Proteobacteria. Эти микроорганизмы выполняют ключевые функции, включая расщепление сложных углеводов, синтез витаминов и клеточное взаимодействие с иммунной системой.

Роль микробиоты в поддержании здоровья

Здоровый микробиом способствует защите слизистой кишечника, предотвращая колонизацию патогенов, и поддерживает иммунологический гомеостаз. Кроме того, кишечные микроорганизмы участвуют в метаболизме нейромедиаторов и биологически активных веществ, что напрямую влияет на состояние нервной системы.

Дисбаланс микробиоты (дисбиоз) связали с развитием воспалительных, метаболических и неврологических заболеваний. Это открывает перспективы для терапевтического воздействия через микробиом, включая применение пробиотиков, пребиотиков и фекальной микробиоты.

Механизмы связи между микробиомом и мозгом

Взаимодействие кишечника и мозга происходит по нескольким основным путям, образуя так называемую ось «кишка–мозг». Эти механизмы обеспечивают двунаправленную коммуникацию, что позволяет микробиоте влиять на функции центральной нервной системы и наоборот.

Вагусный нерв

Одним из ключевых путей является вагусный нерв, который соединяет кишечник с продолговатым мозгом. Сигналы, передаваемые по этому нерву, могут изменять нейрохимический баланс, влияя на поведение и настроение. Исследования на животных показывают, что стимуляция вагуса способствует успокоению и облегчают симптомы тревоги и депрессии.

Нейромедиаторы и метаболиты микроорганизмов

Кишечные бактерии синтезируют различные нейромедиаторы, включая дофамин, серотонин, гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК) и ацетилхолин. Хотя большая часть этих веществ не проникает напрямую в мозг, они участвуют в регуляции иммунитета и передачи сигналов через кишечник.

Помимо этого, бактерии производят короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), такие как бутират, пропионат и ацетат, которые способны модулировать воспаление и влиять на проницаемость гематоэнцефалического барьера.

Иммунные и эндокринные пути

Кишечная микробиота оказывает влияние на иммунную систему, регулируя уровень провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, что отражается на активности нейронов. Кроме того, микробные метаболиты могут влиять на центральную нервную систему через эндокринные механизмы, включая активацию оси гипоталамус-гипофиз-надпочечники (HPA), ответственную за реакции на стресс.

Влияние микробиома на когнитивные функции

Современные исследования связывают состав и целостность кишечного микробиома с когнитивными способностями человека, включая память, внимание, обучение и исполнительные функции. Эти данные открывают новые горизонты в понимании механизмов нейродегенеративных и психических заболеваний.

Исследования на животных моделях

У грызунов, лишенных микробиомы (так называемые «стерильные» или germ-free животные), наблюдаются выраженные когнитивные нарушения и изменения поведения. Введение специфических штаммов бактерий способствовало улучшению обучения и памяти, что свидетельствует о прямом влиянии микробиоты на работу мозга.

Человеческие исследования

У людей выявлена корреляция между дисбиозом и ухудшением когнитивных функций, включая снижение памяти и замедление обработки информации. Исследования пациентов с депрессией и тревожными расстройствами показали, что микробиота отличается от здоровых контрольных групп, что открывает перспективы для микробиом-модифицирующей терапии.

| Когнитивная функция | Влияние микробиоты | Примеры изменений |

|---|---|---|

| Память | Связана с уровнем определённых бактерий и продуцируемых ими метаболитов | Улучшение при введении пробиотиков, ухудшение в условиях дисбиоза |

| Внимание и концентрация | Зависит от баланса нейромедиаторов, влияющих на возбуждение и торможение | Дефицит нейротрансмиттеров при нарушениях микробиоты |

| Исполнительные функции | Модулируются воздействием КЦЖК и иммунных сигналов | Снижение при воспалительном дисбиозе |

Влияние микробиома на поведение и настроение

Кишечная микробиота влияет на эмоциональный фон и поведение человека через выработку и регуляцию нейромедиаторов и гормонов, а также через взаимодействие с иммунной системой. Наличие дисбиоза связывают с развитием депрессии, тревоги, аутизма и даже шизофрении.

Связь микробиома и депрессии

Исследования показывают, что у пациентов с депрессией наблюдается снижение численности пробиотических бактерий и повышение патогенных штаммов. Модификация микробиоты с помощью пробиотиков и пребиотиков приводит к улучшению симптоматики у некоторых пациентов, что усиливает гипотезу о микробиом-зависимой природе расстройства.

Микробиом и аутизм

У детей с расстройствами аутистического спектра отмечаются характерные изменения в составе кишечной микробиоты. Некоторые исследования предполагают, что коррекция микробиоты может способствовать улучшению социальных и коммуникативных функций у таких пациентов, однако необходимо больше клинических данных.

Основные пути влияния микробиоты на поведение:

- Регуляция синтеза нейротрансмиттеров.

- Модуляция стресс-ответа через ось HPA.

- Влияние на воспалительные процессы в мозге.

- Изменение проницаемости гематоэнцефалического барьера.

Перспективы и методы коррекции микробиоты для улучшения когнитивных функций

Терапевтические подходы, направленные на коррекцию кишечной микробиоты, демонстрируют потенциал в улучшении когнитивных и эмоциональных состояний. Концепция «психобиотиков» — это пробиотические штаммы, способные оказывать благоприятное воздействие на психику.

К основным методам относятся:

- Приём пробиотиков и пребиотиков для восстановления баланса микрофлоры.

- Диетотерапия, включающая продукты, способствующие росту полезных бактерий.

- Фекальная трансплантация микробиоты в тяжелых случаях дисбиоза.

- Использование нейропротекторных и противовоспалительных средств совместно с микробиом-модуляторами.

Значение персонализированного подхода

Каждый человек имеет уникальный микробиом, поэтому оптимальные стратегии лечения и коррекции должны учитывать индивидуальные особенности микрофлоры и иммунного статуса. Геномные и метагеномные исследования помогают выявлять ключевые дисбиотические изменения и подбирать эффективные методы воздействия.

Заключение

Микробиом кишечника — это мощный и сложный регулятор человеческого здоровья, оказывающий влияние не только на физиологические процессы, но и на когнитивные функции и поведение. Между кишечной микрофлорой и мозгом существует тесная биологическая связь, реализующаяся через несколько механизмов, включая нервные, иммунные и эндокринные пути.

Наличие дисбаланса микробиоты связано с ухудшением памяти, снижением внимания, а также с развитием психических расстройств, таких как депрессия и аутизм. Современная наука предлагает перспективные методы коррекции микробиома, которые способны улучшать когнитивное здоровье и качество жизни человека.

В будущем глубокое понимание оси «кишка–мозг» и интеграция микробиомных данных в клиническую практику могут привести к появлению новых эффективных подходов в лечении нейропсихиатрических заболеваний и поддержании оптимальных когнитивных функций на протяжении всей жизни.