В последние десятилетия исследования в области нейробиологии и микробиологии выявили тесную взаимосвязь между состоянием микробиома кишечника и психологическим здоровьем человека. Особенно активно изучается роль микробиоты в развитии таких расстройств, как депрессия. В данной статье рассмотрим, каким образом микробиом кишечника влияет на развитие депрессивных состояний, а также какие методы коррекции микробиоты могут помочь в профилактике и лечении данного расстройства.

Что такое микробиом кишечника

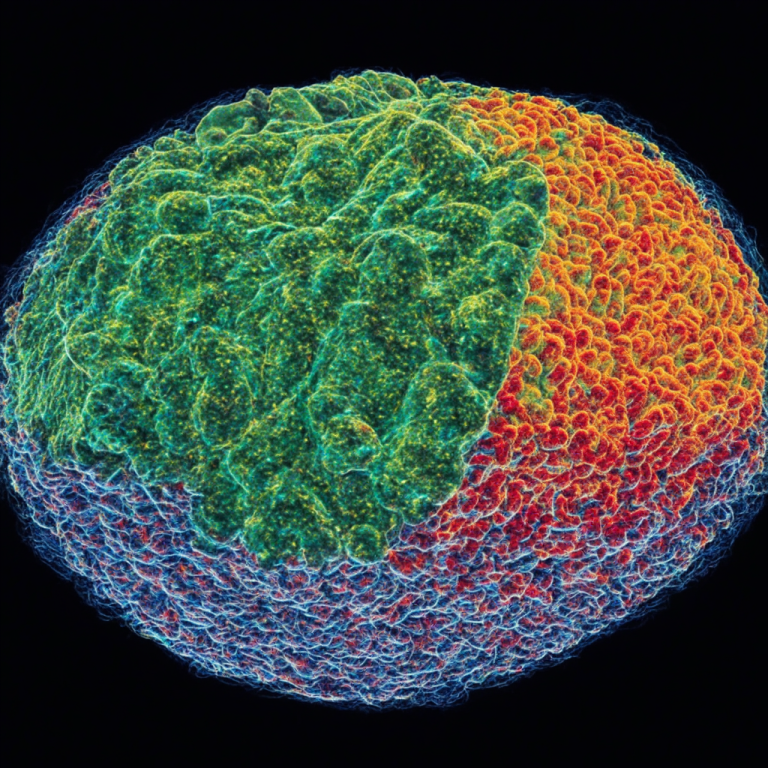

Микробиом кишечника представляет собой совокупность всех микроорганизмов — бактерий, вирусов, грибков и архей, — обитающих в пищеварительном тракте человека. Эти микроорганизмы взаимодействуют друг с другом и с организмом хозяина, влияя на множество физиологических процессов, включая пищеварение, обмен веществ и иммунитет.

Состав и разнообразие микробиоты зависят от множества факторов: генетики, питания, образа жизни, приёма лекарств и других внешних условий. Нарушение баланса микробиома, известное как дисбиоз, может приводить к различным патологиям, в том числе к расстройствам психического здоровья.

Взаимосвязь микробиома и депрессии

За последние годы были проведены многочисленные исследования, доказывающие, что кишечная микробиота влияет на функционирование центральной нервной системы через так называемую ось «кишка-мозг». Этот сложный биохимический и нейрональный канал связи осуществляет передачу сигналов между кишечником и мозгом, играя ключевую роль в регуляции настроения и поведения.

Исследования показали, что дисбиоз кишечника может вызывать воспалительные процессы и нарушать синтез нейромедиаторов — таких как серотонин, допамин и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) — которые отвечают за настроение и эмоциональное состояние. Таким образом, нарушение микробиоты может усугублять или приводить к развитию депрессии.

Основные механизмы влияния микробиома на депрессию

- Воспалительный ответ. Изменение состава микробиоты приводит к повышению проинфламматорных цитокинов, что негативно отражается на функциях мозга.

- Нарушение синтеза нейромедиаторов. Некоторые бактерии участвуют в производстве веществ, влияющих на настроение, например, бактерии, синтезирующие серотонин.

- Прямое воздействие метаболитов. Микробные метаболиты, такие как короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), способны трансформировать активность нейронов и поддерживать целостность гематоэнцефалического барьера.

Исследования микробиома при депрессивных состояниях

Клинические и экспериментальные данные подтверждают отличия состава кишечной микробиоты у пациентов с депрессией по сравнению со здоровыми людьми. В частности, выявлено снижение разнообразия полезных бактерий и преобладание патогенных штаммов.

В таблице приведены основные изменения микробиоты, ассоциированные с депрессией:

| Тип бактерий | Изменение при депрессии | Возможные последствия |

|---|---|---|

| Bifidobacterium | Уменьшение | Снижение производства полезных метаболитов, укрепляющих иммунитет |

| Lactobacillus | Уменьшение | Нарушение баланса нейромедиаторов и повышение воспаления |

| Firmicutes | Увеличение | Высокий уровень воспаления и ухудшение барьерной функции кишечника |

| Bacteroidetes | Снижение | Потеря разнообразия микробиоты и снижение производства КЦЖК |

Способы коррекции микробиома для профилактики и лечения депрессии

Учитывая важность микробиоты в регуляции настроения, многие ученые и клиницисты рассматривают коррекцию кишечного микробиома как перспективный подход к борьбе с депрессией. Коррекция может осуществляться как с помощью медикаментозной терапии, так и через изменение образа жизни и питания.

Применение различных методов направлено на восстановление баланса микробиоты, повышение её разнообразия и снижение воспалительного статуса организма.

Пробиотики и пребиотики

Пробиотики — это живые микроорганизмы, которые при приёме в адекватных количествах оказывают полезное воздействие на здоровье хозяина. Пребиотики, в свою очередь, способствуют росту и активности полезных бактерий.

- Пробиотики. Препараты с Lactobacillus и Bifidobacterium способны улучшать настроение, снижать тревожность и депрессивные симптомы за счёт модуляции воспаления и улучшения нейромедиаторного баланса.

- Пребиотики. Растворимые пищевые волокна, такие как инулин, стимулируют рост полезных бактерий и повышают выработку короткоцепочечных жирных кислот.

Диетическая коррекция

Рацион питания является одним из основных факторов, формирующих состав микробиома. Диеты с высоким содержанием клетчатки, овощей, фруктов, цельных зёрен и ферментированных продуктов способствуют улучшению микробной экосистемы кишечника.

Список продуктов, рекомендованных для поддержки микробиоты и профилактики депрессии:

- Кефир, йогурт, квашеная капуста, другие ферментированные продукты;

- Бобовые и орехи;

- Овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки;

- Цельнозерновые продукты;

- Зеленый чай и продукты, богатые полифенолами.

Физическая активность и стресс-менеджмент

Регулярные физические нагрузки способствуют поддержанию здорового микробиома, усиливая разнообразие бактерий и снижая воспаление. Кроме того, практики релаксации и контроль стресса помогают нормализовать работу оси «кишка-мозг».

Перспективы и ограничения современных исследований

Несмотря на очевидные преимущества и привлекательность коррекции микробиома в лечении депрессии, необходимы дальнейшие исследования для полной оценки эффективности и безопасности таких методов. Важно понимать, что депрессия — мультифакторное расстройство, и микробиом является лишь одним из звеньев сложного патогенеза.

Кроме того, реакция организма на пробиотики, пребиотики и диетические изменения носит индивидуальный характер и требует персонализированного подхода, основанного на анализе состава микробиоты и состояния пациента.

Заключение

Микробиом кишечника играет важную роль в регуляции не только пищеварительных и иммунных процессов, но и психического здоровья человека. Нарушение баланса кишечной микробиоты связано с развитием депрессивных состояний через сложные механизмы иммунной и нейрональной регуляции. Восстановление микробиоты с помощью пробиотиков, пребиотиков, правильного питания и здорового образа жизни является перспективным направлением в профилактике и лечении депрессии.

Впрочем, для полноценного внедрения данных методов в клиническую практику необходимо проведение дополнительных исследований, а также комплексный подход к лечению, учитывающий все аспекты воздействия на пациента.