В последние годы исследование микробиома кишечника стало одним из наиболее перспективных направлений в медицине и психиатрии. Все больше данных указывает на то, что комплексы микроорганизмов, населяющих кишечник, оказывают значительное влияние на состояние центральной нервной системы и, в частности, могут играть важную роль в развитии таких психических расстройств, как депрессия. Взаимодействие между кишечной микрофлорой и мозгом осуществляется через сложную сеть биохимических, иммунных и нейрональных путей, которое сегодня называют осью «кишечник-мозг». Понимание механизмов этого взаимодействия может открыть новые горизонты для лечения и профилактики депрессии у взрослых.

Основы микробиома кишечника

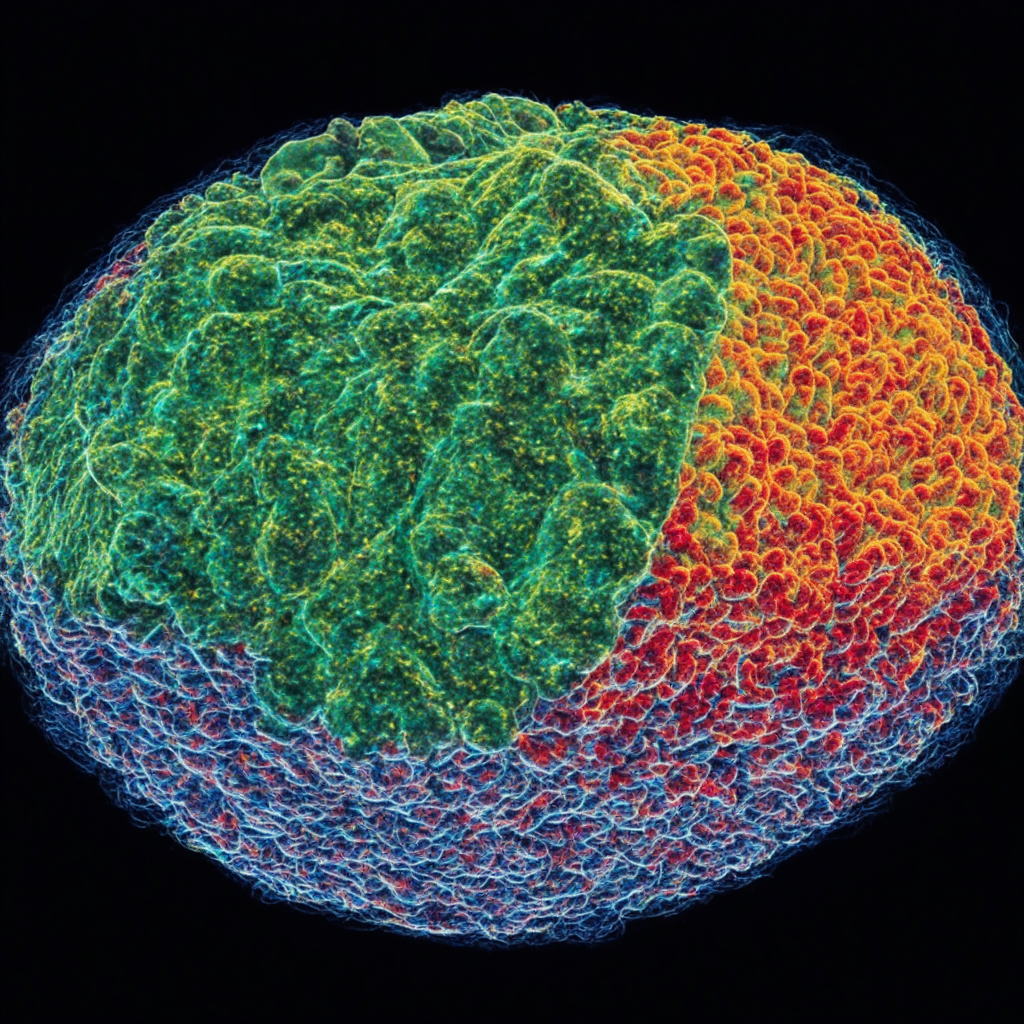

Микробиом кишечника представляет собой совокупность бактерий, вирусов, грибков и других микроорганизмов, обитающих в пищеварительном тракте человека. Он формируется с рождения и изменяется под воздействием питания, окружающей среды, лекарственных препаратов и других факторов. В организме взрослого человека микробиом насчитывает триллионы бактерий, которые оказывают значительное влияние на пищеварение, иммунную защиту и метаболизм.

Ключевой функцией микробиома является синтез витаминов, ферментов и других биологически активных веществ, а также поддержание барьерной функции слизистой оболочки кишечника. При сбое микробиома, называемом дисбиозом, происходит нарушение этих процессов, что негативно сказывается на здоровье и способствует развитию различных заболеваний, включая психические расстройства.

Основные виды микроорганизмов в кишечнике

Среди бактерий, населяющих кишечник, преобладают представители филумов Firmicutes и Bacteroidetes. Другие важные группы включают Actinobacteria и Proteobacteria. В норме эти микроорганизмы находятся в балансе, обеспечивая стабильность микробиоты.

| Филум | Роль в кишечнике | Примеры бактерий |

|---|---|---|

| Firmicutes | Важны для метаболизма углеводов, выработки короткоцепочечных жирных кислот | Lactobacillus, Clostridium |

| Bacteroidetes | Разлагают сложные углеводы, поддерживают иммунитет | Bacteroides, Prevotella |

| Actinobacteria | Участвуют в синтезе витаминов и метаболизме | Bifidobacterium |

| Proteobacteria | Ассоциированы с иммунорегуляцией, но в избытке могут быть патогенными | Escherichia, Salmonella |

Механизмы влияния микробиома на мозг

Связь кишечника и мозга осуществляется по оси «кишечник-мозг», которая включает нейрональные, эндокринные и иммунные пути. Микробиом влияет на состояние центральной нервной системы посредством нескольких механизмов, которые могут привести к изменениям настроения и поведения.

Одним из ключевых посредников является вагусный нерв — главный компонент парасимпатической нервной системы, который передает сигналы от кишечника к мозгу. Кроме того, микроорганизмы могут синтезировать нейротрансмиттеры и модулировать иммунные клетки, влияя на воспалительные процессы в ЦНС.

Основные пути коммуникации микробиома и мозга

- Вагусный нерв: Передает сигналы от кишечника и напрямую влияет на центральные структуры, участвующие в регуляции настроения.

- Метаболиты микробиоты: Короткоцепочечные жирные кислоты (например, бутиррат), производимые бактериями, могут преодолевать гематоэнцефалический барьер и воздействовать на нейроны.

- Иммунная модуляция: Микробиом регулирует выработку провоспалительных и противовоспалительных цитокинов, которые влияют на нейровоспаление и тем самым на психическое состояние.

- Синтез нейротрансмиттеров: Некоторые бактерии способны синтезировать серотонин, GABA и дофамин, что влияет на мозговые функции и поведение.

Связь микробиома с развитием депрессии

Депрессия — сложное психическое расстройство, причиной которого являются как генетические, так и экологические факторы. За последние десятилетия множество исследований выявило корреляцию между нарушениями микробиоты кишечника и возникновением депрессивных симптомов у взрослых.

Пациенты с депрессией часто демонстрируют сниженное разнообразие кишечной микрофлоры, дисбаланс между полезными и патогенными бактериями, а также повышенный уровень воспалительных маркеров. Эти изменения могут способствовать нейровоспалению и нарушению нормального функционирования нейротрансмиттерных систем.

Исследования и клинические данные

- Исследования на животных моделях показали, что пересадка микробиоты от депрессивных особей здоровым животным вызывает у последних признаки депрессии.

- У людей с депрессией часто наблюдается дефицит бактерий рода Lactobacillus и Bifidobacterium, которые имеют противовоспалительные свойства.

- Применение пробиотиков в ряде клинических исследований подтверждает возможность улучшения настроения и снижения симптомов депрессии, что свидетельствует о потенциале микробиоты в терапии.

Факторы, влияющие на микробиом и риски депрессии

Формирование микробиома и его стабильность зависят от множества факторов, которые косвенно или прямо влияют на риск развития депрессии. Правильное питание, стресс, прием медикаментов и образ жизни играют важную роль в поддержании здорового баланса микробиоты.

Нарушение одного или нескольких из этих факторов приводит к дисбиозу, что в свою очередь может провоцировать воспалительные процессы, дисбаланс нейротрансмиттеров и повышение уровней кортизола — гормона стресса, ассоциированного с депрессией.

Ключевые факторы риска

- Неправильное питание: Диета с высоким содержанием сахара и насыщенных жиров снижает разнообразие микробиоты и стимулирует воспаление.

- Хронический стресс: Повышает уровень кортизола, что негативно влияет на состав микробиоты и функцию кишечного барьера.

- Антибиотики и другие лекарства: Широкий спектр препаратов разрушает полезные бактерии и способствует росту патогенных микроорганизмов.

- Образ жизни: Недостаток физической активности и плохой сон также связаны с изменениями микробиома и повышенным риском депрессии.

Перспективы терапии и профилактики депрессии через микробиом

Разработка методов коррекции микробиома становится важным направлением в психиатрии. Модификация микрофлоры кишечника с помощью диеты, пробиотиков, пребиотиков и фекальной трансплантации открывает возможности для улучшения психического здоровья и снижения тяжести депрессивных расстройств.

Профилактика депрессии может включать меры, направленные на поддержание здорового микробиома, такие как сбалансированное питание, управление стрессом и умеренная физическая активность. Современные исследования продолжают выявлять новые бактерии-потенциальные пробиотики с антидепрессивным эффектом.

Методы коррекции микробиома

- Пробиотики: Живые микроорганизмы, способные восстанавливать баланс микрофлоры и уменьшать воспаление.

- Пребиотики: Нерастворимые пищевые волокна, стимулирующие рост полезных бактерий.

- Диета: Средиземноморская и другие рационы с высоким содержанием овощей, фруктов и цельнозерновых продуктов.

- Фекальная микробиальная трансплантация: Экспериментальный метод пересадки микробиоты для коррекции серьезных дисбиозов.

Заключение

Влияние микробиома кишечника на развитие депрессии является многоаспектным и сложным процессом, включающим взаимодействие нервной, иммунной и эндокринной систем. Современные исследования подтверждают, что дисбиотические изменения микрофлоры могут способствовать возникновению и усугублению депрессивных симптомов у взрослых. Средства коррекции микробиома, включая пробиотики и диетические рекомендации, рассматриваются как перспективные дополнения к традиционной терапии депрессии.

Понимание роли оси «кишечник-мозг» в патогенезе депрессии открывает новые возможности для разработки персонализированных стратегий профилактики и лечения. В будущем интеграция микробиологических данных в клиническую практику может значительно повысить эффективность борьбы с этим распространенным психическим расстройством и улучшить качество жизни миллионов людей.